Article 9 : Bad News Part 1 – Donnington 1986

The summer of 1986 has very mixed emotions for me. I was working for Girlschool and living at 20 Poynders Road in Clapham which at that time was the family home of the Duforts. It was a Guest House and Denise and Dave’s marvelous parents, Kate and Roy, graciously let me use a small room downstairs away from the contractors and workmen that booked in and out from Monday to Friday and often rolled back after the pubs had closed, somewhat rowdily but in good spirits having filled their bellies with more than a few pints in the local tavern. Dave had his own place a leisurely half an hour’s walk away whilst Denise was living with her boyfriend, Tim –Girlschool’s sound engineer – a ten minute taxi ride from Poynders Road in Clapham Junction. There was so much to look forward to year but the Dufort family couldn’t enjoy much having learned in late Spring that Roy was terminally ill and to make matters worse, only given three months to live. Even now as I write, I can recall the awful day that they were told the news and they relayed it to me that evening. Stunned and disbelieving, I went to my room and quietly sobbed.

バッド・ニュース その1 - 1986年ドニントン

1986年の夏の事を思い出すと、今でも複雑な思いに囚われる。私はガールスクールのスタッフとなり、当時デュフォート家の実家があったクラッパムのポリンダーズ通り20番地に同居していた。ここはゲストハウスになっており、デニスとデイヴの素晴らしいご両親であるケイトとロイは、契約者やスタッフが月曜から金曜までひっきりなしに出入りし、時には近所のパブが閉店してから騒々しく帰宅するフロアから離れた階下の小部屋を私に使わせてくれていた。とは言っても、地元のパブで仕込んだ数杯のビールよりも彼らの空腹は素敵な心意気で満たされていたことは確かだが。デイヴはデニスの家からゆっくり30分ほど歩いた所に家を構えていた。デニスはボーイフレンドのティム(ガールスクールのサウンドエンジニア)と暮らしていて、彼らはクラッパムジャンクションにあるポリンダーズ通りから車で10分の所に住んでいた。毎年ワクワクするような生活だったが、デュフォード家にとってはそうでもなかった。ロイは毎年晩春の時期に体の具合が悪くなっていたのがさらに悪化し、余命3ヶ月という状況になってしまったからだった。一家から知らせを受けたあの日の夜のことを思い出すと、今でも痛ましい気持ちになる。頭がぼうっとして、現実とは思えない気持ちで私は部屋に篭り、むせび泣いた。

All Girlschool’s plans were put on hold and I set about supporting the family as best I could but also to look for other work as I needed an income plus it would get me out of the house and give the family some privacy. My first port of call was the Ritz (see article 5) and they had me doing a few driving jobs around London plus a few other friends came to my aid, most notably Rock photographer Tony Mottram who took me up to Milton Keynes to see the Marillion Garden Party. A day of sunshine in the company of my favourite band at the time and a wealth of backstage mates was a tonic beyond compare and well needed adding in the fact that England had been knocked out of the World Cup by the hand of Diego Maradonna just six days before; a cheat I still have never forgiven him for. The day out was just a temporary reprieve from the inevitable though; Roy left us soon after on July 10th.

ガールスクールのスケジュールは決まっていたため、私ができる限り一家をサポートすることにした。しかし足りない収入を補うため、別の仕事を探していた私にとっては、一家をそっとしておくためには家を出て行くことが妥当と思われた。最初に見つけた仕事は、ザ・リッツだった(article 5を参照の事)。そこでロンドン市内に機材を運ぶ運転手として雇われた。その他にも何人かの友人が援助してくれた。その一人が、ロックフォトグラファーとして高名なトニー・マットラムだった。彼は私をマリリオン・ガーデン・パーティを観るためにミルトン・キーンズに連れて行ってくれたのだった。自分の気に入りのバンドと過ごす気持ちよく晴れた一日と楽屋での仲間たちとのひと時は何物にも代えがたいもので、そこにはさらにこの6日前、ディエゴ・マラドーナの「神の手」ゴールによってイギリスの手から奪われてしまったワールドカップに国じゅうが衝撃を受けていたというムードも加わっていた。彼が行なったあのペテンを、私は今でも許す気になれない。こうした気分転換も僅か一日だけのことだった。ロイはその後まもなくの7月10日に帰らぬ人となった。

01 A view from the hill of the ‘Welcome To The Garden Party’ festival headlined by Marillion. The other acts were Jethro Tull, Gary Moore, Magnum and Mama’s Boys.

マリリオンがヘッドライナーを務めた『ようこそ、ガーデン・パーティへ』フェスティバルを会場の小高い丘から臨む。他の出演者は、ジェスロ・タル、ゲイリー・ムーア、マグナム、ママズ・ボーイズたちだった。

August 1st was a balmy morning in South London I hadn’t had anything planned for the day so I wandered over to the Ritz. Girlschool would resume touring in early October so I still had a few weeks to fill and with the UK’s top Rock festivals Reading and Donnington coming up, there may be a band or two who need extra crew and the Ritz often received calls around this time asking if they knew if anyone was available. There wasn’t much going on though and by the early afternoon I was hanging around outside the loading bay enjoying the sun whilst working my way through a packet of Rothmans International cigarettes, thinking about heading home when Peter came out and asked me if I wanted to do a TV show the following week. Thinking it was Top Of The Pops or The Tube or any other regular TV Pop show, I said yes and asked him which one. “The Comic Strip” he replied and added that it would be a few days work spread over a couple of weeks. I remember repeating ‘The Comic Strip’ back to him in a questionable way and he said yes. He didn’t know much about it, just that they were some actors who would be doing some filming around the UK and Donnington.

南ロンドンで迎えた8月1日の朝はとても爽やかだった。何も予定がなかったので、私はリッツまでぶらついて行った。ガールスクールは10月初旬にツアーを再開したため、私も数週間忙しい時間を過ごすことになった。この期間にはイギリスでも1、2を争う大きな規模のフェスティバル、レディングとドニントンが開催されることになっていた。そのため、追加でクルーが必要なバンドも一つや二つではなく、リッツはこの時期、問い合わせの電話をひっきりなしに受けていた。この日はそれほどの混みようでもなかったので、私は午後の早めに煙草会社のロスマンズの荷物を運びつつ、荷揚げ港付近を日差しを浴びながらうろついていた。ぼちぼち戻ろうかと思っていた時、ピーターがやって来て、私に翌週のテレビの仕事を受ける気があるかと訊いてきた。「トップ・オブ・ポップス」か「ザ・チューブ」、それとも別のレギュラー音楽番組の仕事かと思い、私はイエスと答え、何の番組かと尋ねた。彼は「ザ・コミック・ストリップ」だと答え、数日間に亘る仕事が数週間続くだろうと付け加えた。「ザ・コミック・ストリップ?」と繰り返すと、彼はそうだ、と言った。彼自身、詳しい事は知らないようだった。何人かの俳優が出演して、イギリス国内やドニントンで撮影した映像を紹介するのだろうとのことだった。

Well I certainly knew The Comic Strip even if Peter didn’t as I was a fan of the show from a few years before and as they were booked into the Ritz that evening, thought it was best if I stayed on and met the guys when they arrived. Doubt began to set in though in the early evening as the stars of The Comic Strip were the most popular British comedians at the time, namely Rik Mayall and Ade Edmondson who along with Nigel Planer and Peter Richardson had created The Young Ones, one of the most iconic sitcoms of the early eighties so could it really be them? The answer arrived just after 7pm when a familiar face apprehensively stepped through the door, looked at me and said “Hi, I’m Rik.” I wanted to come out with a joke but I couldn’t think of anything and besides, there was no way it was going to be as funny as anything he could say. A few minutes later, Peter arrived followed closely by Ade and Nige.

ピーターは知らずとも、私は「ザ・コミック・ストリップ」には詳しかった。数年前から私はこの番組のファンだったのだ。その日の夜に番組からはリッツに予約が入った。番組スタッフが訪問して来た時にはその場に居合わせるのが賢明だろうと私は考えた。その日の夕刻には不安が湧き上がってきた。「ザ・コミック・ストリップ」に出演しているスターは、当時イギリスでは大人気のコメディアン、リック・メイオールとエイド・エドモンソンで、80年代のイギリスでは最も人気のあるシチュエーションコメディの一つ「ザ・ヤング・ワンズ」を製作していたナイジェル・プラナーとピーター・リチャードソンを伴ってやって来るというからだ。本当に彼らがやって来るのか?午後7時を回った時に答えが解った。テレビで見慣れた人物が玄関から入って来て、私を見るなり「ハイ、リックだよ。」と言った。気の利いたジョークの一つでも返そうかと思ったのだが、できなかった。彼に敵うジョークなど飛ばせるはずがない。その数分後、ピーターが到着し、彼に続いてエイドとナイジェルもやって来た。

Having set up their instruments and shown them into the rehearsal room, I asked what it was all about and they told me they were doing a follow up to their show ‘Bad News’ which was the story of a fictional struggling Heavy Metal band in the UK. The follow-up was about when they sign a record deal and then get to play at Donnington; the climax of the show, a performance at Donnington itself. I stood a bit stunned and asked them if they actually knew what Donnington was and they said ‘Not really’. I explained it was the showcase of Metal in the UK and they mumbled something along the lines of they knew that but not much else. I started to have concerns, augmented by Rik when he picked up the bass and put it on. ‘You’re left handed’ I said, ‘that’s a right handed bass’ to which he replied in all innocence ‘Is there a difference?’ It turns out that both Rik and Peter on drums had never played before and were learning for the gig – which was less than three weeks away. I offered Rik a left-handed bass but he decided to stick with a right-handed one as he had started to learn it that way. I felt a little more comfortable when Ade and Nigel started playing Würm from Starship Trooper by Yes, Ade taking the solo and doing a pretty good job of it. I left them to it with a copy of the script they gave me in my hand and closed the door thinking ‘Well at least half the band can play…’

彼ら用の機材をセットし、リハーサルルームに案内した。これで問題ないかと私が尋ねると、彼らはイギリスの架空のヘヴィメタルバンドを扱った番組「バッド・ニュース」もサポートしているのだと言った。そのサポート内容とは、レコード契約を行い、ドニントンでのライブを実行することだった。番組のハイライトは、実際のドニントンフェスティバルでの演奏シーンになるとのことで、私はあまりの無謀な計画にその場に立ち尽くし、彼らに尋ねた。実際のドニントンフェスティバルがどんなものなのかを知っているのですか、と。「いいや、あんまり。」というのが彼らの答えだった。私は彼らにあのフェスはイギリスにおけるメタル界最大の祭典なんだと説明した。彼らは何か判らぬ言葉をを口ごもっていた。私は用意を始め、リックのベースをアンプに繋いだ。「あなたは左利きなんですね。これは右利き用のベースですが。」とリックに言うと、彼は無邪気に「違いがあるのかい?」と言ってきた。これでリックもドラム担当のピーターも実際には楽器を演奏したことがないということが判明した。これでステージに上がるつもりなら、3週間は練習しなけりゃならない。リックに左利き用のベースを用意しようかと尋ねたところ、彼は右利き用で練習すると答えた。エイドとナイジェルがイエスの『Starship Trooper』収録の「Würm」を演奏し始めた時には私は幾分ほっとした。エイドはソロもとったが、なかなかの出来だった。彼らが私に手渡してくれた楽譜のコピーをスタジオに残し、私はそこを退出した。「少なくともバンドの半分は演奏ができるということか・・・」

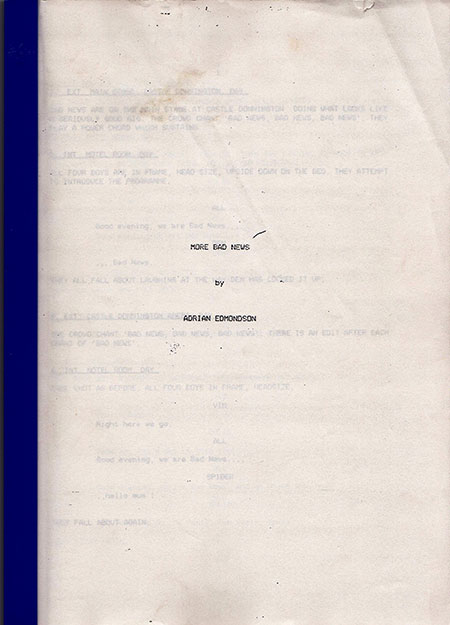

02 My shooting script for ‘More Bad News’. In hindsight, I wish I had asked them all to sign it.

「More Bad News」の台本。ここにメンバー全員のサインをもらっておけばよかったと思う。

The next week was taken up with rehearsals, sorting equipment and getting to know them a bit. I bought some garish guitars for them to use during the filming and watched them put their set together. I watched in astonishment as Ade scribbled out some lyrics to a tune he had written and said ‘That’ll do’; witnessed Nigel improvise some parts that threw them and me into fits of laughter and was most impressed with Rik and Peter who put in extra hours every evening they were there in a bid to improve their skills - this after filming all day - and the improvement was noticeable every day. As the days ticked by, it started to come together but I still felt uneasy about what they were up against. Donnington could be a hostile crowd and Bad News, now announced as being on the bill in the media, didn’t really grasp the gravitas of what they were entering into.

その次の週はリハーサルと機材のセット、その機能の説明に費やされた。映像収録上の見映えとバンドの統一感を出すため、私はケバケバしいギターを購入し、彼らに渡した。エイドが自作の曲の歌詞を走り書きしているのには、ちょっとびっくりした。彼は「いつもこうしているんだ。」と言った。見ていると、そのいくつかの箇所をナイジェルがお笑いの要素も交えて書き直し、映像撮影をした日の夜には何時間もリックとピーターと共に全員のスキルを駆使してより良いものに仕上げていくのだそうだ。この作業は連日行なわれることもある。日々が過ぎ、彼らと行動を共にすることが増えたが、それでも私の心の中には課題山積の思いがあった。ドニントンには敵意ある観客も多く、メディアを通じてエントリーが報じられたバッド・ニュースにとっては、本当に彼らが出演するに相応しい存在なのかを訝しがられる可能性が多々あった。

Being the guy in charge of the equipment, I had to be on location the following week for filming and we started at Sarm West Studios in London. The scene involved Vim (Ade) and Den (Nige) arguing over which one of them will use the only Marshall stack available for a recording session; the other amp being a 30 Watt no-name, old piece of junk that sounded awful. The amps were plugged in to record the natural sound of their guitars and there were a few beers placed around the studio which were both for the enjoyment of Ade and Nige and also part of the set as they were supposedly given 100 cans of beer from the record company as a celebration of the start of the recording of their debut album. Innocently, Ade opened one and sat it on top of the Marshall stack. They rehearsed the scene and everything was fine but once the cameras rolled, Ade and Nige really got into it, Nige pushing Ade into the Marshall stack, the guitars crashing together and the can of beer tottering dangerously. Horrified, knowing that if it went over and into the amp, Ade could be electrocuted, I frantically awaited the word ‘Cut!’ from the director which seemed to take an eternity. When it did come, I ran onto the set and pulled the power plug out just as the beer went over into the back of the Marshall. Ade just looked at me with that wonderful smile of his and said ‘Ah!’ A bit later, Nige, obviously inspired, asked me if we could improvise a scene with him pouring beer into the Marshall whilst Ade is recording a solo. I explained why it wouldn’t be a good idea and then with a wicked grin said he still thought it was a good idea.

機材担当者として私は、映像収録のため翌週にロケ撮影を行なわねばならなかった。まず我々はロンドンのサーム・ウェスト・スタジオからスタートした。ここでは、ヴィム役(エイド)とデン役(ナイジェル)がレコーディングにはマーシャルのアンプだけを使うかどうかを議論しているシーンが含まれていた。その他のアンプと言えば、30ワットの無名ブランド物で、音の酷い壊れかけの中古品だった。アンプはギターのノーマルなサウンドをレコーディングするようダイレクトに繋がれた。スタジオにはビール置き場が設けられていた。エイドもナイジェルもこれを喜んだ。これは、彼らのデビューアルバムのレコーディングを祝って、レコード会社から100缶ものビールが送られてきたという想定だった。無邪気にエイドが1缶目のビールを開け、マーシャルアンプの上に腰掛けた。リハーサルのシーンから撮影が始まり、順調に進行した。しかし一旦カメラが回り出すとエイドとナイジェルは演技に没頭し、その挙句にナイジェルがエイドをマーシャルアンプに向かって突き飛ばし、ギターがぶつかって、上に置いてあったビール缶がぐらついて倒れるという場面もあった。アンプの中にビールが流れ込み、エイドが感電するのではないかとヒヤヒヤしながら、私は監督から早く「カット!」の声が掛からないかと待ちわびたが、その声はなかなか掛からなかった。ようやく声がかかり、私は走って行って、ビールが流れ込んだマーシャルアンプからプラグを引き抜いた。エイドはにこにこ笑ってこの私の動作を眺めていたが、突然ナイジェルが何かに気づいた様子で「あぁ!」と声を上げた。エイドがギターソロを弾いている最中に、自分がマーシャルアンプにビールを流し込んでいるシーンを撮影すればどうか、というアイデアだった。私はそれは決していいアイデアじゃないと説明したが、彼は笑みを湛えながら尚もいいアイデアだと言い張ったのだった。

The festival was on August 16th but we did filming there on the 13th and a soundcheck on the 15th. We were all accommodated at the Yellow Lodge Hotel in Kegworth from the 12th and I have marvelous memories of spending time with them there including one afternoon where Rik and I sat and chatted for a couple of hours about anything that came to mind. I got an extraordinary insight into him that afternoon and he went from being a comic hero of mine to someone that I respected intellectually as well. When he started talking about Margret Thatcher and I mentioned I wasn’t particularly interested in politics, he went to great lengths to explain to me why I should be and I started taking an interest almost immediately; that is something that has stayed with me to this day. On other occasions, he would slip into one of his previous characters and have whoever was around laughing so hard our stomachs hurt. On the day of the soundcheck, that is when the enormity of the gig dawned on them. Standing on the stage looking out over the field flanked by a quarter of a million watts of P.A. and ceilinged with hundreds of Par64 1000 watt lights, Nige, Ade and Peter looked nervous but as Rik walked up the ramp from the back of the stage, he went into his Young Ones character and within seconds, had broken the ice not just with the band but all the crew hanging around.

フェスティバルは8月16日に開催された。だが我々は13日から映像撮影を開始し、サウンドチェックは15日に行なった。我々は12日からケグワースのイエロー・ロッジ・ホテルに宿泊していた。この時の素晴らしい思い出は今も私の胸の中にある。ある日の午後に、私はリックと思いつくままの話題で何時間も語り合った。この時、私は彼のことをより深く知ることができた。彼は私が憧れていたコミックのヒーローになりたいと思い、この業界に入ったということも判った。マーガレット・サッチャーが話題になった時、私が政治にはあまり興味がないと言ったところ、彼は政治に興味を持つことがどれほど重要なことかを長々と説明してくれた。そのおかげで私はすぐに政治に興味を持つようになり、それは今日まで続いている。また別の機会には、彼はかつて演じたキャラクターの一つになり切ってくれ、腹が痛くなるほど笑い合ったこともあった。果たして、サウンドチェックの日が恐怖の始まりとなった。ステージに立つと、25万ワットのP.A.の壁に挟まれ、Par64サイズの1000ワットのハロゲン照明が何百と天井から吊り下がっている光景を目の当たりにした。ナイジェル、エイド、ピーターはナーバスになっているように見えたが、リックは楽屋からランプを手にぶら下げながら現われた。彼は「ヤング・ワンズ」のキャラクターに扮していたのだ。これでその場の緊張が一気に解けた。バンドメンバーのみならず、クルー全員も和んだのだった。

03 Even at the soundcheck, Rik, ever the professional, rehearsed his moves and facial expressions for the gig.

サウンドチェック時にもかかわらず、リックはプロに徹してアクションを予行演習し、ライブ用の表情作りも練習していた。

I wish I could say I enjoyed the gig but I didn’t. In fact it was a nightmare for me and one of my biggest personal failures as a roadie. Everything was fine in the morning as I double-checked all the equipment and I was handed a set list with cues for when Ade, Nige and Rik were to do their monologues. They had been given a thirty minute slot and it was all timed to the minute because of course it was actually a television script. Half an hour before show time I went to the dressing room and there were a few nerves but the mood was buoyant so I left and returned twenty-five minutes later and led them to the stage. The first number went well but somewhere in the second or third number, Ade’s guitar stopped working. I swapped it for the spare but that didn’t work so I swapped the guitar lead, that didn’t work either. I checked the amp and that seemed to be ok so somewhat confused I gave Ade his original guitar back and for some strange reason, it began to work. By now we had lost a minute which Ade had improvised over calling me a wanker and asking the crowd to call me one as well. I cringed as 35,000 Heavy Metal fans shouted “Wanker!”...and it was all on film. I meekly left the stage only to have Rik tell me his bass had stopped working. I pulled the jack plug out of it and touched the end – no sound from the amp and rushed over to it I noticed the speaker lead had come out. Plugging it back in fixed the problem but by now we were longer behind schedule and guess what…Ade’s guitar stopped again. This time he improvised by smashing it to pieces which the crowd loved and I winced at. I gave him the spare again and thankfully it worked and continued to work until the end of the set. As they left the stage, I had a horrible sinking feeling that the footage would be unusable but after packing up and making my way to the dressing room to apologize, I was greeted by a cheery Ade who spoke first: ‘Sorry about slagging you off onstage’ he said rather sheepishly. I then apologized for the gear but he said it should be ok and not to worry about it.

このコンサートを楽しめたと言いたいところだが、実はそうではなかった。悪夢としか言いようのないほど、ローディーとして私はキャリア史上最悪の失敗をしてしまったのだった。機材を二重チェックしたりして、この日の朝はすべてが順調だった。エイド、ナイジェル、リックがそれぞれセリフをしゃべっている間に、私は進行表と共にセットリストを受け取った。進行表は、すべてが分刻みで計画されていた。テレビの台本に沿った30分の枠に収めるためには当然の話だった。ステージの30分前に私は楽屋に出向いた。そこには緊張しまくりのメンバーたちがいた。が、楽屋の雰囲気は上々だった。一旦そこを離れ、25分後にまた楽屋を訪れ、彼らをステージに誘導した。1曲目の演奏はまずまずの出来だったが、2曲目、3曲目になるとエイドのギターが不調をきたした。私はすぐにスペアのギターに交換したが、それも不調だった。そこでギターのシールドも交換したのだが、それでもだめだった。アンプをチェックしたが、問題なし。仕方なく、エイドが元から使っていたギターを渡したところ、どういうわけかうまくいった。もたもたしてしまったため、エイドはその場で私のことをクソ野郎と呼び、オーディエンスに向かって同じように私のことをクソ野郎と呼ぶよう呼びかけた。3万5千人のへヴィメタルファンが「クソ野郎!」と叫んだのだ。その一部始終が映像に収められている。私は不調をきたしたリックのベースに対応しただけで、静かにステージを去った。ジャックからプラグを抜き、先端を触ってみたがアンプからは何の音も出なかった。急いでアンプの方へ駆け寄り、スピーカーのリード線が露出していることに気づいた。これを処置してプラグを入れ直したが、予定からは4分押している状況だった。そして・・・エイドのギターの音がまた出なくなった。この時には彼はギターを叩きつけて粉々にしてしまった。オーディエンスは大喜び。私は縮み上がった。彼にまたスペアのギターを渡したところ、ありがたいことにそれは鳴ってくれ、ステージの最後まで持ちこたえたのだった。バンドがステージを降りると、私はこの映像は使い物にはならないなと思い、何とも言えない気分に沈んだ。しかし気を取り直し、楽屋に謝りに行ったところ、陽気なエイドが温かく私を迎えてくれ、はにかみながらこう言ったのだった。「ステージで君のことをこけ下ろしてごめんよ。」私が機材のことで謝ると、彼は気にするなと元気づけてくれた。

I heard a rumour later that someone sabotaged the equipment but I’d like to think that’s not true and thinking back on it now, maybe it wasn’t as bad as I thought all those years ago. Certainly the resulting film ‘More Bad News’ always brings a smile to my face whenever I watch it and maybe one day they will release a special edition of the film with the complete gig and I can re-evaluate it but on the other hand, maybe it’s something I’d rather not live through again. Either way, I’m just glad I was there.

後日聞いた噂だが、誰かが我々のステージを妨害するために機材に細工をしたということだった。しかしそんなことはなかったと思いたいし、今思い返せば、あながちそう悪い経験でもなかったかなとも思う。その結果生まれた映像作品『More Bad News』は、観るたびに僕を笑顔にしてくれる。いつか彼らはコンサートの完全版に拡大したスペシャルエディションをリリースするかもしれない。それでまた私は彼らを再評価することになると思う。しかし一方で、あんなライブはもうやりたくないという思いもある。いずれにせよ、貴重な経験ではあった。

04 A spontaneous moment from Rik in character as Ade, oblivious to what is happening behind him, directs the cameraman. I have bad memories of the gig but moments like this overshadow it.

突然エイドの真似をするリック。背後で起こっていることに気づかず、カメラに向かってポーズをとっている。あまりいい思い出はないが、それを忘れさせてくれるこんな瞬間もあったのだ。

Copyright © 2020 Upp-tone music Co., Ltd. All Rights Reserved.