Article 12 : The Ship, the Marquee and the St Moritz -A night out in the eighties.

A few years ago, I interviewed the great organist Brian Auger and after chatting for a while, I delved into my love of the 1960s and asked him if the stories I heard were true and that in those days, you could wander into the clubs like the Cromwellian, the Scotch of S. James or Blaises and bump into your heroes of that time. Was it really true that on any given night you could go in and see a couple of Beatles and Rolling Stones having a few drinks together with Eric Burdon from The Animals? Was Hendrix always hanging out at those places with them and where Clapton, members of The Who, The Kinks and any number of others always around? “Yes” said Brian “That’s just how it was”. When I asked session guitarist and member of Amen Corner Andy Fairweather Low a similar question, he gave pretty much the same answer and added “…and it was that way because it was all new”. Those days are long gone of course and spotting any one of that first wave of great Rock stars in any local club these days would set the internet alight, me again having pangs of regret that I had not been in the right place at the right time to witness the event but oddly enough, I sometimes now find myself in a similar position to Brian and Andy: the wheel as they say, has turned.

ザ・シップ、マーキー、セント・モリッツ -80年代の華やかなりし一夜

数年前、有名なオルガン奏者であるブライアン・オーガーにインタビューしたことがある。しばらく歓談した後、私は60年代のことを熱っぽく語り出し、彼に当時の出来事の真偽を確かめた。当時、クロムウェリアン、スコッチ・オブ・S.ジェームズ、ブレイジーズといったクラブに立ち寄れば、憧れのミュージシャンにばったり出くわすなんてことはあったのか、と。そこでは、ちょうどビートルズやローリング・ストーンズのメンバーがアニマルズのエリック・バートンと飲んでいるところだった、なんてことがあったのか?。またヘンドリクスが常連だったとか、クラプトンやザ・フー、キンクスのメンバーたちの溜まり場だったとか。「そうだよ。」ブライアンは言った。「そういう所だったのさ。」私が以前エーメン・コーナーのメンバーでセッションギタリストのアンディ・フェアウェザー・ロウに同じ質問をした時、同じく肯定した上で彼は付け加えた。「当時の最新流行の場所だったから、そうなったんだよ。」と。これははるか昔のことだが、今なら地方のクラブで有名ロックスターに会ったなんてことはすぐにインターネットに上がり、うまくその場に居合わせられなかった私などが非常に後悔するのがオチなのだが、奇妙なことに私は時々ブライアンやアンディが言ったような状況に出くわすことがあったのだ。時代は巡るのである。

In the mid-seventies in the UK, we had a buffet of great music. Disco, Funk and Soul were aired on the radio next to Glam, Rock and Pop and although you probably didn’t like everything, it was all good quality. The only two genres thing that didn’t get its fair share of radio were Progressive who’s bands didn’t put out or sell many singles anyway and Heavy Metal (or Heavy Rock as it was better known then) so even though Deep Purple, Uriah Heep and Black Sabbath were turning out great records and selling thousands, hearing them on the radio was more by chance than anything else. The fact is though, whilst Heavy Metal was ignored on a regular basis by the media it wouldn’t and never did go away. There was still a healthy support for it - especially in the North of England - so after the Sex Pistols and Punk had shaken up the music business in 1976/77 and teenagers were ready for something without the pomp of Prog the flair of Queen but with the guts of Punk, the simmering volcano awoke and the New Wave Of British Heavy Metal erupted. I was living in Leicester when it all started but it wasn’t long before I moved to London and for once, I happened to be in the right place at the right time.

70年代中頃のイギリスに居た私は多くの素晴らしい音楽の洗礼を受けていた。ディスコ、ソウルは常にラジオから流れ、グラム、ロック、ポップスもひっきりなしにかかっていた。すべてを好きになることはなかったにせよ、すべての音楽のレベルは高かった。ラジオで公平にかけられなかったジャンルが2つだけあった。特に注目を浴びず、シングルもあまり売れなかったプログレッシヴロックとヘヴィメタル(当時はヘヴィロックと言われていた)である。ディープ・パープル、ユーライア・ヒープ、ブラック・サバスはクオリティの高いレコードを出し、売上も好調だったにもかかわらず、彼らの曲をラジオで聴けることは明らかに他のバンドより少なく、偶然に近かった。ヘヴィメタルはメディアが扱う音楽として無視されていたが、消え去ることはなかった。地道なサポートがあったのである。特にイギリス北部では。セックス・ピストルズを代表とするパンク旋風が1976年から77年にかけて音楽業界を席巻しており、10代の若者たちはプログレの華麗さにもクイーンの才能にも気づかないままだったのだが、遂に火山が活動を始めた。ニュー・ウェーヴ・オブ・ブリティッシュ・ヘヴィ・メタルが噴火したのである。この時期レスターに住んでいた私がロンドンに出て行くのには、そう時間はかからなかった。この時ばかりは、私はちょうどいい時期にいい場所に居たのである。

01 9th July 1982 This is how we used to dress. Ken Tubby (with back to camera), Lee Latham and myself were asked to do a fashion shoot for one of the Sunday Papers.

1982年7月9日、これがこの頃の我々のいでたちだ。ケン・タビー(カメラに背を向けている)、リー・レイサムと私は日曜版新聞の1紙からの依頼でこのファッションでカメラに収まった。

In the 1980’s, the Holy Trinity of The Ship, the Marquee and the St.Moritz were not the only places we all used to go to but being only one hundred yards from each other and on the same street made them a lot easier to navigate to especially after copious amounts of alcohol. The Ship located at 116 Wardour Street was always a good starting place and its part in Rock History long established. An old favourite of David Bowie, Hendrix and The Clash and anyone who happened to play the Marquee on any given night, it is the closest pub to the old Trident Studios (17 St Anne’s Court) and many a famous and not so famous musician has had a good drinking session after a recording session at Trident; these days a blue plaque on the wall of The Ship celebrates the time when Keith Moon was barred for letting off a smoke bomb in there. Walking through the Wardour Street entrance, you were faced with a long room, the bar running half way down the left wall that rounds at the end with a few stools for people to sit on. The right side had tables for two and the far end, tables for four or more as well as the toilets. One evening, just after opening, I wandered in and looked down the bar to see just one other customer sitting right at the end. He looked at me, I looked at him and I ordered a pint. ‘I should go down and say hello’ I thought to myself so picking up my pint I started to walk. His eyes followed me all the way down the bar and just as I got to the end and was about to speak, a grumpy ‘Fuck off’ came out of his mouth at which point I nodded shyly and took a table on my own. Those were the only words Gary Moore ever said to me.

1980年代には、ザ・シップ、マーキー、セント・モリッツの三大聖地は、しょっちゅう通っていた場所というわけではなかったが、それぞれの立地が100ヤードしか離れておらず、同じ通りにあったおかげで、しこたま飲んだ後でも行きやすい所ではあった。ワーダー通り116番地にあったザ・シップは、最初に立ち寄るには最適な所で、長きに亘るロックの歴史にもその名は刻まれている。デヴィッド・ボウイやヘンドリクスの他、クラッシュやその夜マーキーに出演したミュージシャンたちのお気に入りだった所で、由緒あるトライデント・スタジオ(セント・アンズ・コート17番地)には最も近いパブだった。有名無名を問わず、ミュージシャンがトライデントでのレコーディング後に一杯引っかけるには最適な所だった。現在のシップの壁には、キース・ムーンが煙幕弾を爆発させるのを禁じた記念の青いプレートが掲げてある。ワーダー通りの入口から歩いて行くと、このバーの長い建物に出くわすことになる。バーの左側の壁には人々が腰掛けるスツールがいくつも並んでいて、右側には2人掛け用と、4人以上向けのテーブルがいくつか並んでおり、トイレもある。ある晩、オープン直後に入店した私がバーカウンターの右端に座っている一人客に目をやると、向こうも私を見てきて目が合った。ビールを1杯頼み、「あいさつでもしてこようかな」と思い立って、ジョッキを持ちながら歩いて行った。その彼の目はずっと私を追っていたが、いよいよ私が間近に来て言葉を交わそうかというその瞬間、不機嫌そうに「引っ込んでろ」という言葉が彼の口から発せられた。仕方なく決まり悪そうに私は頷き、自分のテーブルに取って返した。これが人生で一度だけゲイリー・ムーアから掛けられた言葉である。

02 The Ship. After signing there first recording contract for Trident, Queen celebrated here; Freddie had a Gin & Tonic.

ザ・シップ。メジャー契約後初めてトライデントでのレコーディングに臨んだクイーンはここで祝杯を上げた。フレディはジントニックを飲んだ。

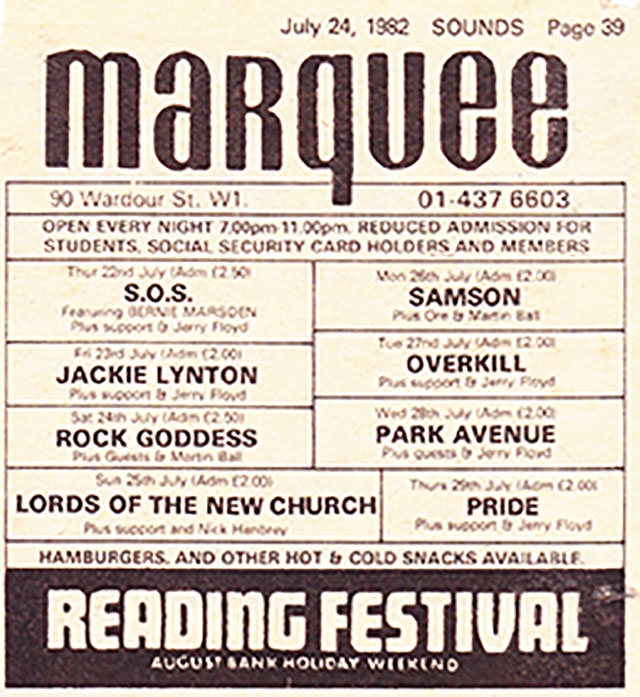

Thankfully that isn’t my only recollection of that pub and as mentioned, it was a regular starting place for a night out. At that time, it was overtaken by the NWOBHM crowd so on almost any night, you could see members of Angel Witch or Praying Mantis or Girlschool, Tank, Rock Goddess or Samson, in the pub with an occasional Def Leppard or Iron Maiden member stopping in for a quick pint. It was a second home to the writers and photographers from Kerrang! and Sounds and needless to say, Lemmy was omnipresent. After a chat and a few pints of beer we would all, in small groups or individually, gradually make our way down to the Marquee at No. 90* to check our names off the guest list with Bush† and if for some reason we were not on it, blag our way in. Bush was always generous to us all and it was only the rarest of nights when the place was rammed to the rafters that with his head in his hands and tears in his eyes, he apologized and said he couldn’t let us in because of fire regulations.

ありがたいことに、これだけが私のパブでの思い出ではない。前述したように、ここはまずは夜を始める場所に過ぎなかったのだ。当時、隆盛を極めたNWOBHM関係者で毎晩パブは満員、エンジェル・ウィッチ、プレイング・マンティス、ガールスクール、タンク、ロック・ゴッデス、サムソンと言ったバンドのメンバーが入り浸っていたし、時にはデフ・レパード、アイアン・メイデンのメンバーも立ち寄ることもあった。音楽誌ケラング!やサウンズの記者やカメラマンにはセカンドハウスとも言える所で、言うまでもなく、レミーの顔はいつも見かけたものだ。おしゃべりして何杯かのビールをあおった後は、次第に少人数のグループか一人で90番地*にあるマーキーに移動し、ブッシュ†と共に来店関係者リストで名前をチェックしたものだ。何かの事情で名前が載ってなかった場合でも、入ろうと思えば入れた。ブッシュは我々にはいつも寛大だったが、超満員の時には目に涙を溜め、両手を頭に置き、消防規則のため、今夜は入れることができないんだと謝ってくれたこともあった。

Once past the ticket booth, a small black corridor lead to the front bar where more familiar faces could be found. Neil Murray was often there enjoying the current success of Whitesnake as was David Byron, ex-Uriah Heep and now fronting his own Byron Band; his guitarist, Robin George, often also put in an appearance. Steve Zodiac from Vardis was always instantly recognizable with his long blonde hair and once your eyes adjusted to the light, members of Mama’s Boys, Weapon and Rogue Male were easily recognizable. On a good night, a total of 350 people would go through the door to watch a band rock the Marquee, their peers there to give them support, often having been on the night before or going to be on the following week and once the show was over at around 10:00pm, it was back to the bar and it wouldn’t be long before someone would say ‘Going over the road?’. The St Moritz beckoned.

チケット売り場を過ぎて、暗い廊下を進むとバーに行き着き、親しい顔ぶれを見つけたものだ。ホワイトスネイクで成功を収めたニール・マーレイもしばしば見掛けたし、自身のリーダーバンドを率いていた元ユーライア・ヒープのデヴィッド・バイロンがギタリストのロビン・ジョージと来ていたこともあった。ヴァルディスのスティーヴ・ゾディアックもその自慢の金髪ですぐに見つけることができたし、照明に目が慣れると、ママズ・ボーイズのウェポンとローグ・メイルの姿もよく目に入ってきた。ある晴れた日の夜、マーキーには総勢350人もの客が駆けつけた。そこに集まった仲間たちは前夜から行動を共にしていたり、翌週もまたそうする予定で一致団結していた。午後10時頃にステージが終わると、一行はバーに繰り出した。そしてそこからまもなくして誰かが「もう一軒行く?」と言うのだった。次のセント・モリッツが手ぐすねを引いていた。

03 Almost every week was a good week at the Marquee. Admission fees were usually £2.00 or £2.50. (¥300 or ¥375)

マーキーに楽しくない週などなかった。入場料は通常2ポンドか2ポンド50ペンス(300円か375円)だった。

Not to be confused with the actual restaurant called St Moritz which was at 161 Wardour Street, the club was in the basement next door at No.159. The two were affiliated though having been started in 1960 by their owner, a man we knew simply as ‘Sweety’ and it was an actual club; you would join it and have a membership card. This however was no guarantee of you getting in because Sweety could be in a bad mood for some unknown reason and his door man was a fearsome looking man named Hans – presumably Swiss – who, it was rumoured, was in London having escaped from Europe for killing someone. On some nights, the combination of the two at the entrance could lead to a good fifteen minutes of arguing and bribing before you were allowed in whilst on other nights, you were welcomed with open arms. There seem to be no reason for either situation, it’s just the way they were but the bad nights it may have been due to a recent visit from the London Regulations Authorities as Sweety was happy to give out 4,000 memberships every year to a place that was clearly suited to 120 people. It would have been fun to see us all with membership cards turn up the same night.

ワーダー通り161番地にある同名のレストラン「セント・モリッツ」とは混同しないでいただきたい。クラブの方は隣の159番地の地下にあったのだ。両者は1960年にオーナー(スウィーティという愛称で知られた)が姉妹店として開店した。このクラブは会員証も発行していたのだが、それは入店許可証にはなり得なかった。スウィーティはどこか見掛けが下品な感じで、ハンスという店のドアマン(たぶんスイス人)は強面で、殺人を犯してヨーロッパからロンドンに逃げて来たという噂があった。この二人が一緒に玄関に立っている晩に、入る入れないで揉めて言い合いになった際には、幾らかの金を握らせれば喜んで迎え入れてくれたものだ。こういう事が起こるのには別に理由があるわけではなかったようだ。これが彼らのやり方というものだったが、ツイてない夜にはロンドン規制当局の査察を受けていたかもしれない。なにせスウィーティは毎年4000枚の会員証をばら撒いており、120人もの人がこの手に引っかかっていたのだから。こういう日に、会員証を持った我々がどういう行動に出たかを見ればきっと面白かっただろう。

So leaving the Marquee around 11pm, we would walk back up Wardour Street, past The Ship which was now closing its doors for the night and hope that Sweety was in a good mood. To be fair, most of the time he was and once down the stairs, overpriced beers were purchased and a post-gig analysis made of the band we had just watched. Somehow Lemmy always made it there ahead of everybody else and was playing the fruit machine as you entered - and he would play it all night. It wouldn’t take long for the Marquee band to arrive and the obligatory ‘good show’ and ‘like the new stuff’ comments were made and then it was just on to getting as drunk as you possibly could. There would usually be were a large selection of the people you met in The Ship before the show and a few others would wander in after having played gigs across town. One night, I walked down the stairs and saw a guy standing on his own and a dozen or so others sitting around tables chatting with each other. It was only just gone 11pm which was early for the Moritz so it wasn’t unusual for the place to be a bit sparse and recognizing this lonesome chap I introduced myself and offered him a drink. He gratefully accepted and we proceeded to talk the night away as more and more people arrived. By the end of the night, we were so drunk we sat under a table as there were no chairs left and we were two of the last to leave at 3am, each of us attempting to carry each other up the stairs and out onto the street to figure out how to get home. A taxi came down Wardour Street, my new friend hailed it and told me to get in. He gave the driver a £20 note, ‘Take him home.’ he said and I asked ‘What about you?’ ‘I’ll be ok’ he replied as he stumbled about. As the taxi drove off, I looked out the rear window and saw him hail the next taxi coming so I settled down for the ride home. To this day, I haven’t had the opportunity to meet him since so just in case he reads this, Jake E. Lee, thank you very much.

午後11時にマーキーを出て、ワーダー通りを戻りながら、既に閉店したシップを通り過ぎると、スウィーティの機嫌がいいことを願ったものだ。公平に言えば、ほとんどの場合、彼の機嫌は良く、それに釣られて階下に降りると割り増しした価格のビールを買わされ、今観たばかりのバンドのくつろぐ様子に立ち会うことができた。レミーはここでいつもみんなの先頭に立ってはしゃぎ、スロットマシンをやっていたものだ。彼は一晩中やっていただろう。マーキーに出演したバンドはまもなくしてここに雪崩れ込んできた。そしてお義理でも「いいステージだった」とか「新曲を気に入った」というコメントが聞かれれば、あとは限界まで飲み続けるだけだった。シップを訪れた人は大抵この行動パターンを摂ったが、そうでない少数派はさらにライブを楽しむため、町を彷徨うのだった。ある晩、私が階段を降りていくと、十数人がテーブルでおしゃべりしている中、一人の男が離れてポツンと立っていた。時刻は午後11時になっていたが、モリッツにはまだ早い時間だった。まだ客がまばらでも不思議はない。そこで私はこの孤独な男に自己紹介をし、ドリンクを奢ってやった。彼は喜んでくれ、我々は徐々に客で混み合ってくる中、一晩中話し続けた。閉店時間になる頃には我々は飲み過ぎていて、テーブルの下に座り込んでいた。椅子はとっくにどこかに行ってしまったようだ。我々二人が最後の客となり、午前3時まで居残った。二人で互いに体を支え合いながら階段を昇り、通りに出てどうやって家に帰ろうかを思案した。タクシーが1台、ワーダー通りを入ってきたので、私の新しい友人がそれを停め、私に乗るよう促した。彼は運転手に20ポンド紙幣を渡し、「彼を家まで。」と伝えた。「君はどうするの?」と私が言うと、彼は呂律が回らない様子で「僕は大丈夫。」と答えた。タクシーが出発し、後部の窓を見ていると、彼が新たにタクシーを捕まえたのが見えた。それで一安心して家路に就いた。今日まで、この彼と会う機会が終ぞないままである。もしこの記事を読む機会があれば、ジェイク・E・リー、あの時はありがとう。

04 The small doorway to the left, the entrance to the St Moritz Club. It’s still going, go and have a chat with Sweety about when The Kinks played there.

左の小さな扉がセント・モリッツクラブの玄関。現在もこのままだ。キンクスがここに出演した時のことをスウィーティに聞いてみれば?

Going back to Brian and Andy, to me those 1960s days and their stories are golden but I appreciate that NWOBHM fans, especially the younger ones or ones who didn’t live in the UK, my stories are also golden. Was it really like that? Yes it was.

ブライアンとアンディのことに戻るが、1960年代や二人が話してくれた事は私には何物にも代え難い宝物である。それはそれとして、私はNWOBHMファンをありがたく思う。特に若い世代のファン、イギリスに住んでいなかったファンにとっては、僕の体験談も宝物になるのではないかと思う。本当にそんなことがあったのかって?ああ、そうだったんだ。

*This is the second location of the Marquee. It originally opened on 19th April, 1958 at 165 Oxford Street and then moved to Wardour Street on 13th March, 1964.

*ここはマーキーの移転した住所である。元々は1958年4月19日にオックスフォード通り165番地にオープンした。その後1964年3月13日にワーダー通りに移ったのだ。

†Bush Telfer was the manager and booking agent for the Marquee.

†ブッシュ・テルファーは、マーキーの支配人兼予約担当だった人物である。

Copyright © 2020 Upp-tone music Co., Ltd. All Rights Reserved.